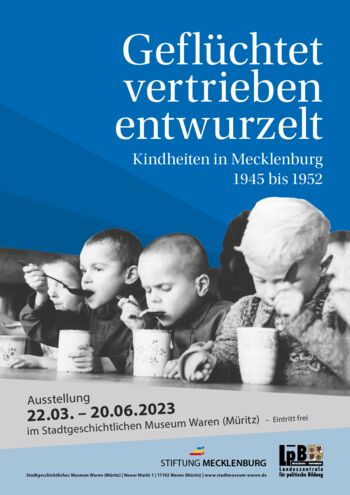

Im Stadtgeschichtlichen Museum Waren öffnete am 22. März eine neue Sonderausstellung: „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt – Kindheiten in Mecklenburg 1945 bis 1952“. Zum Start der Ausstellung im Rathaussaal stellte die Soziologin Uta Rüchel ihr aktuelles Buch „Verschwiegene Erbschaften. Zu den Spuren von Erinnerungskultur in der Gegenwart“ vor. Der Inhalt des Buches und die Diskussion während der Veranstaltung zeigten, dass das Thema Vertreibung immer noch viel Gesprächsstoff bietet.

Manchmal genügen wenige Sätze, um Not und Elend vieler Menschen zusammenzufassen. Im Fall der Ausstellung „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt – Kindheiten in Mecklenburg 1945 bis 1952“ sind diese auf der zweiten von 16 Tafeln zu lesen, die im Rathaussaal innerhalb des Stadtgeschichtlichen Museums Waren angebracht wurden. Dort steht unter anderem: „Vor und nach Kriegsende flohen 14 Millionen Deutsche aus den zuvor deutschen Gebieten östlich von Oder und Neiße oder aus ihrer Heimat außerhalb der Reichsgrenzen von 1937 im östlichen Europa“, gefolgt von der Feststellung, dass viele davon nicht überlebten oder ihr Schicksal ungewiss sei. Zu den Kindern gebe es keine genauen Angaben. Die Sonderausstellung, die vom 22. März bis zum 20. Juni zu sehen ist, setzt sich mit diesem Thema auseinander. Sie wurde von der Stiftung Mecklenburg und der Landeszentrale für Politische Bildung MV entwickelt, in Kooperation mit der Europäischen Akademie Mecklenburg-Vorpommern e. V., unterstützt durch die „Partnerschaft für Demokratie der Stadt Waren (Müritz)“. Die Präsentation gibt Einblicke in das Schicksal von Kindern und Jugendlichen aus den oben genannten Gebieten nach ihrer Ankunft in Mecklenburg. Dabei beantwortet sie unter anderem die Fragen danach, wie sich ihr Leben damals gestaltete, wie sie untergebracht waren und wie die Gesellschaft der aufnehmenden Ortschaften und Städte auf sie reagierte.

Zur Eröffnung stellte die freischaffende Soziologin Uta Rüchel, die aus Stralsund stammt, ihr Buch „Verschwiegene Erbschaften. Zu den Spuren von Erinnerungskultur in der Gegenwart“ vor, das ebenfalls das Thema „Vertreibung“ beleuchtet und daher hervorragend zu der Ausstellung passt. Die Plätze im Rathaussaal waren an diesem 22. März ab 17 Uhr alle besetzt, was zeigt, dass der Stoff die Gemüter immer noch bewegt. Nach einer Begrüßung von Museumsleiter Uwe Weiß eröffnete Moderatorin Constanze Jaiser den Vortrag Uta Rüchels, bei dem sich Hintergrundinformationen mit Zitaten aus dem Buch abwechselten. Die Autorin hatte für das Werk eine zweistellige Zahl Interviews mit ehemaligen Vertriebenen geführt, die heute in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Beide Bundesländer haben prozentual sehr viele Menschen mit dieser Geschichte aufgenommen. In ihrem Vortrag stellte Uta Rüchel verschiedene Aspekte aus ihrem Buch vor, zum Beispiel, dass es im Osten Deutschlands einen anderen Umgang mit der Vertreibung gegeben hat als im Westen.

Viele ostdeutsche Vertriebene hätten zudem die Veränderungen und Brüche nach der Wende 1989 als Wiederholung eines traumatischen Erlebnisses erfahren, als ob sie zum zweiten Mal ihre Heimat verlören. Die anschließende Fragerunde, die Züge einer Diskussion trug, zeigte, dass das Thema lange mit Tabus belegt war und nach wie vor facettenreich ist. Als ein Zeitzeuge ankündigte, ein Foto seiner Schulklasse aus der Zeit nach 1945 dem Museum zur Verfügung stellen zu wollen, erntete er spontane Zustimmung. Andere Zuhörer ermutigten alle Betroffenen, ihre Erfahrungen aufzuschreiben, damit sie nicht verlorengehen. „Wir als Museum werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben“ versprach Uwe Weiß. Für erste Reaktionen liegt ein Buch bereit, in dem Eindrücke und Erinnerungen notiert werden können. Und auf jeden Fall wird die Ausstellung weiterhin zur Auseinandersetzung mit dem Thema Vertreibung anregen.